Kaiser Karl IV. - Neustadt a.d. Waldnaab - "Goldene Straße"

Neustadt an der Waldnaab und Kaiser Karl IV.

Die Förderung der Stadt an der „Goldenen Straße“

Autor: Michael Knauer

Allgemeines zur Geschichte der „Goldenen Straße“

Es gab in der Oberpfalz im Mittelalter eine Vielzahl an „kleineren“ Straßen, die lediglich von lokaler Bedeutung waren. Hinzu kamen jedoch auch überregionale Straßen, die teils zu enormer Wichtigkeit für den Handel avancierten. Eine dieser Straßen, die auch die bekannteste und bedeutendste unseres Raumes darstellt, ist die „Goldene Straße“. Woher sie ihren Namen erhielt, kann heute nicht mehr genau nachvollzogen werden. Es ist allerdings ein historischer Name, der erstmals in einem Bericht des Bärnauer Pflegers Hans von Uttelhofen nachzulesen ist, der auf das Jahr 1513 datiert ist. Es gibt verschiedene Vermutungen, welche besagen, dass sich der Name von der „Goldenen Stadt“ Prag ableiten oder sich auf den Handel zurückführen lässt, durch den die an ihr gelegenen Ortschaften und Städte enorm profitierten. Vielleicht geht der Name auch auf die vielen böhmischen Könige zurück, die nach einer Anordnung Kaiser Karls IV. zur Wahl und Krönung des deutschen Kaisers sowie zu Reichstagen auf dieser Straße ins Reich zu kommen hatten. Die Straße existierte jedoch schon lange Zeit vor diesem Kaiser. So wurde sie bereits in der Zeit des böhmischen Herzogs Bretislaw I. um 1034 nachgewiesen. Unter der Regierung Kaiser Karl IV. aber erreichte sie erst in der Mitte des 14. Jahrhunderts ihre Blütezeit. Diese Verbindung zwischen Böhmen und Bayern änderte zwar im Laufe der Jahrhunderte ihren Verlauf, blieb jedoch vom Spätmittelalter bis hin zum Ende des 18. Jahrhunderts die wichtigste Handels- und Verkehrsroute der beiden Königreiche.

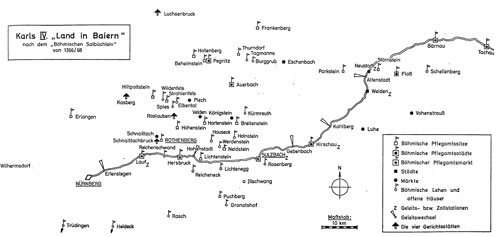

Kaiser Karl IV. und Neuböhmen

Der gebürtige Luxemburger Kaiser Karl IV. lebte von 1316 bis 1378. Die

Geschichtsschreiber

bezeichnen

ihn als einen

intelligenten

Herrscher mit scharfem Verstand und ausgeprägtem politischen Instinkt.

Nicht zuletzt die Kenntnis von fünf Sprachen machten ihm das Herrschen

leichter.

Er verfügte aufgrund seiner Herkunft über eine große Hausmacht, war

mächtiger als viele seiner Vorgänger und baute diese

Vorrangstellung geschickt aus.

bezeichnen

ihn als einen

intelligenten

Herrscher mit scharfem Verstand und ausgeprägtem politischen Instinkt.

Nicht zuletzt die Kenntnis von fünf Sprachen machten ihm das Herrschen

leichter.

Er verfügte aufgrund seiner Herkunft über eine große Hausmacht, war

mächtiger als viele seiner Vorgänger und baute diese

Vorrangstellung geschickt aus.

Als König von Böhmen gehörte er zu den Deutschen Reichsfürsten, wobei sein

Reichtum ihm eine besondere Stellung einbrachte.

Die

Vermählung mit

Frauen aus anderen bedeutenden Geschlechtern

(Kaiser Karl IV. war vier mal verheiratet)

vermehrten

seinen

Besitz.

Durch Tausch, Kauf, Verpfändung und Erbschaft wurde das

Territorium immer weiter ausgebaut. Mit

dem

Grunderwerb von den Wittelsbachern konnte er so umfangreiche Gebiete in

der

„Oberen Pfalz“ erwerben, die er im Jahr 1355 als eigenständiges

Territorium der böhmischen Krone angliederte. Dieses Gebiet wurde später

als

„Neuböhmen“ bezeichnet.

Als Hauptstadt wählte er dabei Sulzbach, das bis zum Jahr 1373

die

Hauptstadt Neuböhmens

war. Dadurch erhielt Sulzbach eine herausragende Stellung neben

Nürnberg und Prag an der „Goldenen Straße“. Mit dem Erwerb dieser Gebiete

war Kaiser Karl IV. im Besitz eines zusammenhängenden Reichsgebietes, das

von Luxemburg über Nürnberg bis nach Prag reichte.

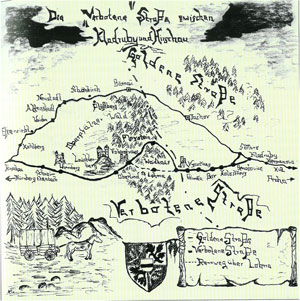

Der Verlauf der „Goldenen Straße“

Rund 300 km

liegen zwischen den beiden Städten Nürnberg und Prag, die durch die

„Goldene Straße“ verbunden werden. Dabei muss man allerdings zwischen zwei

unterschiedlichen Verläufen differenzieren. Der Großteil der Strecke,

welche die beiden großen Städte Prag und Nürnberg verband, blieb dabei

über all die Zeit zwar die gleiche, doch gab es im Gebiet an der

böhmischen Grenze zwei verschiedene Trassen.

Die ältere der beiden verlief von Nürnberg, Sulzbach über Hirschau,

Wernberg, Waidhaus und Pfraumberg nach Pilsen und weiter nach Prag. Dieser

Abschnitt wurde jedoch unter Kaiser Karl IV. verboten, wodurch diese

Strecke auch den Namen „Verbotene Straße“ erhielt. Er ordnete an, dass die

„Goldene Straße“ von

Nürnberg über Erlenstegen, Lauf,

Sulzbach, Hirschau,

Kohlberg, Etzenricht, Weiden,

Altenstadt/WN, Neustadt/WN,

Püchersreuth, Plößberg, Bärnau

und Tachau nach Pilsen

und Prag zu verlaufen hatte.

Dies stellte

zwar einen Umweg gegenüber dem alten Verlauf dar, hatte jedoch einen ganz

einfachen Hintergrund: der Kaiser verlegte nämlich den Verlauf der Straße

durch sein eigenes Herrschaftsgebiet, welches er zuvor erworben hatte,

wohingegen sie zuvor durch Besitzungen des Landgrafen von Leuchtenberg

ging. Dadurch erhöhten sich die Steuereinnahmen Karls IV. durch die

Abgaben, welche die Händler den einzelnen Ortschaften entrichten mussten.

Zur Hauptstadt seiner neu erworbenen Gebiete, die erst in unserer Zeit die

Bezeichnung „Neuböhmen“ erhielten, machte er Sulzbach, das als

Regierungssitz ein wichtiger Durchgangsort entlang des Verkehrsweges war.

Somit lässt sich der Verlauf der „Goldenen Straße“ folgendermaßen

skizzieren: Sie hatte ihren Ursprung im Westen in Nürnberg und erstreckte

sich von Lauf, Hersbruck über Sulzbach bis nach Hirschau. Dort teilte sie

sich, wie oben beschrieben, in die „Goldene Straße“ und in die „Verbotene

Straße“ auf.

Der Weg verlief somit während der Blütezeit der Straße über Weiden,

Neustadt/WN, Plößberg, Bärnau und Tachau, bzw.

die verbotene Straße über Wernberg, Waidhaus und Pfraumberg, wo

sich die beiden Routen wieder trafen, um durch Pilsen hindurch nach Prag

zu

führen.

Nach dem Tod Kaiser Karls IV. gingen die Kaufleute wieder langsam

dazu über, den Weg über die „Verbotene Straße“ zu wählen, da die Höhe bei

Bärnau mit 712 m ein zu umständliches Hindernis darstellte, welches man

umgehen wollte.

Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts war dann die Strecke über Wernberg,

Leuchtenberg und Vohenstrauß wieder die einzig befahrene Route. Dies hatte

wiederum großen Einfluss auf die Einnahmen der Städte, die jetzt umgangen

wurden. So lässt sich aus einer Urkunde des Weidener Stadtarchivs die

Klage der böhmischen Stadt Tachau entnehmen, die an die Stadt Weiden

gerichtet war, dass der ehemals vorgegebene Weg umgangen wird und die

beiden Städte dadurch einen erheblichen Schaden durch Verluste von

Steuereinnahmen zu erleiden hätten.

Sichtbare Überreste der „Goldenen Straße“

Die heute

noch sichtbaren Spuren alter Verkehrswege befinden sich größtenteils an

Berghängen. An diesen Stellen wühlten die Räder der Fuhrwerke den Boden

stark auf. Der Regen trug das gelockerte Erdreich später ab, wodurch sich die Wege in das Gelände eingruben. Somit entstanden Hohlwege, an

denen man noch heute den Verlauf von Altsraßen festmachen kann.

sich die Wege in das Gelände eingruben. Somit entstanden Hohlwege, an

denen man noch heute den Verlauf von Altsraßen festmachen kann.

Als Beispiel in unserer Region ist hierfür ein Hohlweg

zwischen

Wildenau und Plößberg anzuführen, der sich auf dem Teilstück des von

Kaiser Karl IV. vorgegebenen Verlaufs der „Goldenen Straße“ befindet.

Direkt neben einer geteerten Flurbereinigungsstraße befindet sich am

Waldrand ein durch den Oberpfälzer Waldverein ausgeschilderter Hohlweg,

der genau diese Spuren aufweist.

zwischen

Wildenau und Plößberg anzuführen, der sich auf dem Teilstück des von

Kaiser Karl IV. vorgegebenen Verlaufs der „Goldenen Straße“ befindet.

Direkt neben einer geteerten Flurbereinigungsstraße befindet sich am

Waldrand ein durch den Oberpfälzer Waldverein ausgeschilderter Hohlweg,

der genau diese Spuren aufweist.

Neben Hohlwegen dienen auch noch vorhandene Überreste von

Befestigungsanlagen, wie zum Beispiel Burgställe, zur Bestimmung des

Verlaufs von Altstraßen. Unmittelbar am nördlichen Stadtrand von Neustadt,

nahe dem heutigen Rastenhof, ist ein solcher noch immer deutlich zu

erkennen. Dieser diente für die dort ansässige Bevölkerung als Schutz- und

Fliehburg vor auf der vorbeilaufenden „Goldenen Straße“ umherziehenden

Räuberbanden und Gesindel.

Der Schutz der „Goldenen Straße“

Die

„Goldene

Straße"

war wie schon mehrfach ausgeführt

die

wichtigste Handelsverbindung zwischen Nürnberg und Prag. Aus diesem Grund

lag dem Kaiser auch sehr viel an ihrem

Schutz,

weshalb

er

sie

durch die Errichtung von

zahlreichen Amtssitzen und Burgen

sicherte.

Diese sind auch unter dem Begriff „Pflegeämter“ bekannt. Als solche

benannte er an der „Goldenen Straße“ Lauf, Hersbruck, Sulzbach, Hirschau,

Parkstein, Störnstein und Bärnau.

Der

Sitz des Hauptmanns, der erster Beamter unter dem Kaiser in Neuböhmen war,

fiel wiederum auf die Hauptstadt Sulzbach. So standen unter dessen Befehl

„vier Türmer (Wachposten auf den Türmen), ein Torwart, acht Wächter, zwölf

Bewaffnete zu Fuß und acht Bewaffnete zu Pferde.“ Dies war eine

beträchtliche Anzahl zum Beispiel im Vergleich zu Lauf, wo dem dort

ansässigen Pfleger lediglich 18 Menschen und 13 Pferde unterstanden.

Im Falle eines Konflikts ließen sich diese Söldner durch bewaffnete Bürger

erheblich verstärken.

Im böhmischen

Salbüchlein

wurde durch

Kaiser Karl IV.

genau festgelegt, welche Waffen oder Ausrüstungsgegenstände vorhanden sein

mussten:

Sulzbach 144 Harnische,

ebenso viele Bewaffnete und

146 Helme.

Somit ließ sich die wehrhafte Besatzung auf mindestens 144 bzw. 146 Bürger

ausweiten.

Weiter waren

auf der Burg Parkstein 16 Harnische,

30 Armbrüste

und zwei Spannbänke (Bänke zum Spannen der Armbrüste)

zu lagern und

„die von

der Weiden“

hatten 100 Harnische

(Rüstungen)

und 100 Lanzen

bereit zu halten.

Trotz dieser

Vorkehrungen gab es dennoch Überfälle und räuberische Erpressungen. So wird

berichtet, dass im Jahr 1395 eine Gesandtschaft aus Straßburg bei Tachau

gefangen genommen und eine andere bei Bärnau

beraubt wurde.

Der Weg Kaiser Karls IV. über die „Verbotene Straße“

Kaiser Karl

IV., der ja wie oben beschrieben die Benutzung der „Verbotenen Straße“

unter Strafe stellte, verstieß jedoch im März 1350 selbst gegen seine

erlassene Vorschrift, als es um den Transport seiner Kronjuwelen von Prag

nach Nürnberg ging. Dabei traute er scheinbar seinen eigenen

Sicherheitsvorkehrungen nicht, da er die verbotene Route wählte. Aus dem

Protokoll der Reisedaten lässt sich ein Schluss über die Reisedauer von

Prag nach Nürnberg ziehen.

Die Abfahrt mit einem Pferdewagen fand am 29. März 1350 in Prag statt. Der

Zug reiste über Waidhaus und erreichte am 1. April Wernberg. Nach zwei

weiteren Tagen erfolgte am 3. April die Ankunft in Nürnberg. Die Reise

erstreckte sich somit über sechs Tage. Diese Reisedauer dürfte auch in

etwa für die „Goldene Straße“ zutreffen. Betrachtet man jedoch die

Reisedauer schwer beladener Kaufmannswägen, so waren diese wesentlich

länger unterwegs. Dabei kann man von einer Dauer von bis zu 14 Tagen

ausgehen.

Was wurde alles auf der „Goldenen Straße“ befördert?

Die „Goldene Straße“ war nicht nur ein Verbindungsweg mit einer großen

politischen Bedeutung. Auch die wirtschaftliche Wichtigkeit lässt sich

anhand der auf ihr transportierten Güter und Waren erkennen. So kamen aus

Böhmen z.B.

Häute, Wachs, Spezereien, Kupfer, Zinn, Eisen, Heringe, Unschlitt,

Schinken,

Salz,

Loden und Ochsen. Nach Osten wurden transportiert: u.a.

flandrische Tuche, Sämereien, Getreide, Wein, Wolle und Eisenwaren.

Wie wichtig diese Verbindung auch in überregionaler Sicht war, zeigt sich

am Beispiel der Deutschen Hanse. Dieser bedeutendste Wirtschaftsbund des

Mittelalters und der frühen Neuzeit benutzte ebenfalls

die „Goldene Straße“ als Handelsweg.

Jan Hus auf der „Goldenen Straße“

Neben

Mitgliedern aus

Politik und Wirtschaft zog

auch ein großer Reformator auf

dieser

Ost-West-Verbindung.

Jan Hus begab sich im Jahr 1414 auf der „Goldenen Straße“ von Böhmen aus

zum Konzil nach Konstanz, wo er,

trotz vorherig anders lautendem

Versprechen,

qualvoll auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.

Neben

Mitgliedern aus

Politik und Wirtschaft zog

auch ein großer Reformator auf

dieser

Ost-West-Verbindung.

Jan Hus begab sich im Jahr 1414 auf der „Goldenen Straße“ von Böhmen aus

zum Konzil nach Konstanz, wo er,

trotz vorherig anders lautendem

Versprechen,

qualvoll auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.

Aus dieser Hinrichtung resultierten

dann kurze Zeit später die Hussitenkriege,

die besonders die Oberpfalz trafen. Die Anhänger des Jan Hus benutzten die

Straße, um nach Westen zu ziehen. Die deutschen Heere, die dies verhindern

wollten, trafen sich drei mal in Weiden und marschierten zwischen 1422 und

1430 auf der „Goldenen Straße“ nach Osten.

Die Förderung der Ortschaften entlang der „Goldenen Straße“ durch Kaiser Karl IV. am Beispiel der Stadt Neustadt a.d. Waldnaab

Die

Ortschaften entlang der Goldenen Straße hatten nicht nur große Vorteile

durch Zoll- und Steuereinnahmen von Händlern und Reisenden, sondern wurden

auch gezielt gefördert. Kaiser Karl IV. stattete sehr viele Orte seines

Herrschaftsgebietes in Neuböhmen mit Privilegien und Vergünstigungen aus.

Zu einer dieser Maßnahmen zählte auch die Übereignung von kaiserlichem

Waldbesitz an die Bürger einer Stadt.

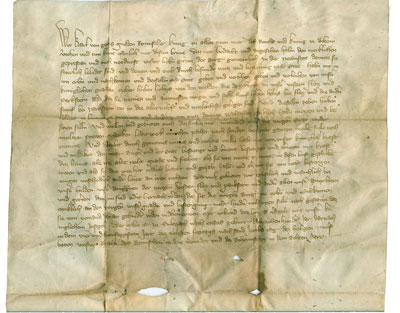

So geschah es auch in Neustadt a.d. Waldnaab. Mit einer Urkunde vom 1.

August 1354 (Originalurkunde im Archiv der Stadt Neustadt a.d. Waldnaab)

verlieh der Kaiser den Neustädter Bürgern zehn Huben Holz bei Floß und

Parkstein.

Im

Originalurkundentext heißt es hierzu:

Im

Originalurkundentext heißt es hierzu:

„Wir Carl Von Gotteß gnaden Römischer König zu allen Zeiten mehrer des

Reichs und König zu Boheimb [...]“ verleihen „unser liebe getreuen Burger

gemeinlich zu der neunstadt damit sie swerlich beladet sind und davon und

auch durch besunderen nutz und besserung unser stat habn wir inen, irn

erben und nachkommen und derselben unser stat gebe und verlihen geben und

verleihen von unserm kuniglichen gnaden zehen huben holtzes von den

weldern, die do gehoeren zu unser vesten floss und parkstein... “.

Nachdem die

Urkunde aus dem Jahr 1354 keine Unterschrift des Kaisers trägt, hinterließ

dieser der Stadt Neustadt seinen linken Handschuh als Zeichen der

Rechtsgültigkeit dieser Schenkung, was ein übliches Symbol im Mittelalter

war. Den Originalhandschuh kann man auch heute noch im Museum der Stadt

Neustadt a.d Waldnaab betrachten.

Eine Hube Holz entsprach zur damaligen Zeit einer Fläche, für deren

Bewirtschaftung drei bis vier Pferde notwendig waren. Nach heutigem Maß

ist es fünfzig Tagwerk gleich zu setzen.

Dieses Holz stand den Bürgern der Stadt Neustadt a.d Waldnaab und auch

später den Bürgern der Freyung als Brenn- und Bauholz zur freien

Verfügung. Als Kaiser Karl IV. im Jahre 1372 einen Teil seiner Herrschaft

in Bayern an Otto, Herzog in Bayern, verkaufte, wurde in diesem Vertrag

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Neustadt seinen Corporationswald

behalten sollte.

Dieses alte Holzrecht besteht auch heute noch. Jeder, der damals ein Haus

besaß, wurde als so genannter „Rechtler“ bezeichnet. 149 „Rechtler“

verwalten und bewirtschaften noch immer die Schenkung von Kaiser Karl IV.

Lediglich der Waldbesitz bei Floß wurde mit einem Tauschvertrag vom 20.

September 1828 mit einem Staatswald in der Nähe von Neustadt (Satzberg)

wegen der besseren Erreichbarkeit eingetauscht.

Die aus dem Verkauf des Holzes erzielten Gewinne werden noch immer

jährlich unter den „Rechtlern“ ausgezahlt. Im Jahr 2004 kann die

Neustädter Corporation ihr 650jähriges Jubiläum feiern. Dies ist eine

überaus bemerkenswerte Angelegenheit, da man solch alte Verträge, die

immer noch Bestand haben, nur mehr sehr selten findet.

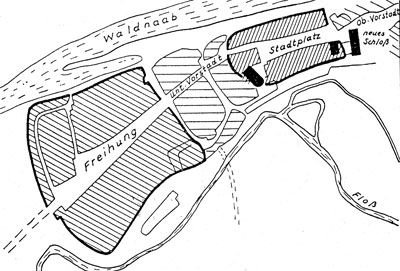

Die Gründung des Ortsteils Freyung

Durch einen

weiteren Aspekt unter der Förderung Kaiser Karls IV. kam es in manchen

Städten auch zur Gründung neuer Ortsteile. Darauf soll anhand des

Beispieles des Ortsteiles „Freyung“ in Neustadt a.d. Waldnaab näher

eingegangen werden.

Beim Erwerb der

Stadt Neustadt a.d. Waldnaab durch Kaiser Karl IV. im Jahr 1353

beschränkte sich die Ausdehnung der Stadt lediglich auf den heutigen

Stadtplatz. Dieser war durch die Stadtmauern und aufgrund der

topografischen Lage (Bergrücken zwischen Waldnaab und Floß) derart

eingegrenzt, dass eine Ausbreitung der Stadt nur schwer möglich war. Durch

die Unternehmungen, seine Städte und Ortschaften von Böhmen bis Nürnberg

auszubauen, ergab sich für Neustadt a.d. Waldnaab die Gelegenheit, die

Stadt mit Unterstützung des Kaisers zu vergrößern.

Beim Erwerb der

Stadt Neustadt a.d. Waldnaab durch Kaiser Karl IV. im Jahr 1353

beschränkte sich die Ausdehnung der Stadt lediglich auf den heutigen

Stadtplatz. Dieser war durch die Stadtmauern und aufgrund der

topografischen Lage (Bergrücken zwischen Waldnaab und Floß) derart

eingegrenzt, dass eine Ausbreitung der Stadt nur schwer möglich war. Durch

die Unternehmungen, seine Städte und Ortschaften von Böhmen bis Nürnberg

auszubauen, ergab sich für Neustadt a.d. Waldnaab die Gelegenheit, die

Stadt mit Unterstützung des Kaisers zu vergrößern.

Diese Erweiterung sollte vor allem den Kaufleuten, die auf der Straße zur

der „Neuwen Stat“ wanderten, zu gute kommen. Die Grundlage dazu bildete

die Urkunde vom 23. Juli 1358. Darin gibt der Kaiser seinem Wunsch

Ausdruck, dass der neu geplante und ausgemessene Ortsteil möglichst

schnell besiedelt werden soll.

Er gewährte deshalb den neuen Siedlern noch zusätzliche Rechte, welche

ebenfalls in dieser Urkunde festgehalten sind: „...so haben wir von

besonderen unseren Gnaden allen denen, die in der selben größeren Stadt,

die wir, als vorbeschrieben steht, neulich begriffen haben, Bürgerrecht

empfangen haben oder noch empfangen werden und in der selben Stadt bauen,

wohnen und sitzen oder in künftigen Zeiten sitzen und wohnen werden, zwölf

ganze Jahre, angefangen von St. Georgen-Tag, der da erst vergangen ist,

rechte Freiheit von allen Zinsen, Steuern, Geschossen und anderen Gelten,

welcherlei sie sein möchten, gnädiglich gegeben haben und geben ihnen auch

die selbe Freiheit, um das, das sie dort selbst bauen und auch die Stadt

befestigen mögen.“

Der so entstandene neue Ortsteil besaß gegenüber der bereits vorhandenen

Stadt Neustadt a.d. Waldnaab einen eigenen Stadtplatz mit gleichartigen,

regelmäßig angelegten Häusern, sowie einen Handelsplatz. Da diese

Neubesiedlung vor allem zum Nutzen der Kaufleute gedacht war, gab es dort

keine landwirtschaftlichen Ansiedelungen.

Die Freyung war seit ihrer Gründung im Jahr 1358 bis ins Jahr 1559 als sie

mit der Stadt Neustadt a.d. Waldnaab zusammengeschlossen wurde, immer ein

eigenständiger Ortsteil mit eigenen Rechten und Pflichten gewesen.